この標識を一般の方はどれくらい意識しているのでしょうか。タクシードライバーなら知らなかったという言い訳は警察に通用しませんのでここで再確認しておきましょう。他の職業ドライバーの方も自分の仕事でエリアに進行する際にどう判断していいのか一緒に考えてみましょう。

まずは標識を読み解く

道路標識は、“昭和三十五年総理府・建設省令第三号 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令”によって定められています。

居住者用車両を除くの補助標識と組み合わせて使われる、車両(組合せ)通行止め

道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止すること。

※“道路法第四十六条第一項”は現存しないので、道路法第一章 道路管理者等 第一条の七(管理の特例の場合の読替規定)によって該当部分は“道路管理者等”に読み換える

引用元:昭和三十五年総理府・建設省令第三号

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

そしてこの標識の補助標識としてよく付けられるのが“居住者用車両を除く”の文字。それらを組み合わせた標識の意味は、

居住者用車両以外の表記の車両(この場合は自動車・原動機付自転車)は通行止め

注意※自動車とは四輪だけでなく二輪のいわゆるオートバイも入ります。(車両法と道路交通法の定義による)

ポイントは通り過ぎるだけなのかどうか

そのエリアに進行できる車両なのかどうかは、

そのエリアに何らかの用事があり、通過が目的ではないという事がポイント

- その居住地区にお住いの方

- その居住地区に何らかの用事がある方

タクシーで言うところのそのエリアからの配車要請(スーパーサインは迎車の状態)、実車ではエリアにお住いの方の降車が目的の進行がそれに当てはまります。

ウーバーイーツなどの宅配の方は該当の規制エリアの方への配達の為の進行は可、同じ配達でも他のエリアの配達に行くのに該当の規制エリアを通過するだけなら不可、といったところでしょうか。

他のエリアへ行くのにショートカットする目的等による通過行為、これがアウトです。

どう証明するのか

タクシーの場合、迎車はいいとしてもお客様降車の後は必然的に空車で走り抜けることになります。一目でわかる根拠がないので必死に説得するしかないですよね。

食事の宅配の場合は届けた後手ぶらになります。お届け先の住所の入った何らかの伝票を証拠にする、などでしょうか。

超有名具体例 西麻布3丁目ギリシャ大使館横

こちらは実際に違反として取り締まりを受けた者が出た実績のある道路です。地図に青と赤で線を引きましたので見てみましょう。

青いルートは規制がないので常時通行可。途中で赤いルートにシフトして通り抜けるのは不可。(タクセン地図からスキャン)

青のルートはテレ朝通りに出るところで信号があり、歩行者横断で待たされるルート。赤のルートを行くと、テレ朝通りで信号がないためスムーズに行けるという特徴があります。しかし、赤と青が分かれる部分にあるのが上のGoogleストリートビューでピックアップした標識です。

ここは車両通行止めのみならず、時間帯指定補助標識付きの歩行者専用道路標識も組み合わせて掲げられています。

時間帯規制補助標識付き歩行者専用道路と居住者用車両を除く車両通行止めの複合型

歩行者専用(325の4)

道路法第四十八条の十四第二項に規定する歩行者専用道路であること。交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。

※上記にある“道路法第四十八条の十四第二項”というものは現存しないので、道路法第一章 道路管理者等 第一条の七(管理の特例の場合の読替規定)によって該当部分は“道路管理者が”に読み換える

引用元:昭和三十五年総理府・建設省令第三号

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

この標識にはよくあるパターン、お決まりの補助標識がついています。

全ての標識、読み解けましたか?意味は以下の通り。

土日休日を除く平日では、7:40-8:40と14:30-15:30は歩行者専用道路になるため、自転車以外の車両は通行禁止(居住者でも許可証を持たない者は進入不可)、

併せて常時西麻布3丁目地区に居住する住民以外、または居住する住民に用事のない自動車と原動機付自転車の通行止め

この赤い線の部分を通りたがる人はテレ朝通りを挟んで反対側、麻布消防署の横から更に内側に入るルートを使う元麻布3方面に行くお客様が特に多いです。近いから余計に無駄を省きたくなるのでしょうね。ただ、私個人の印象では最近そこを通ってほしいという人は少なくなった印象です。そこを通り抜けないのは常識として浸透してきたのかもしれませんね。安全策として目的地を聞いて位置的にそこを通りそうだと思ったら事前に説明しておくと良いでしょう。

とにかく面倒なのがこの複合型。居住者用車両を除いた自動車と原動機付自転車の通行止めだけではなく、上に歩行者専用道路の標識と規制時間の補助標識がついています。ここは大事なところです。二つの標識の意味をごちゃ混ぜにしないこと。

更に下に黄色い板に書かれた文章がありますが、これが余計に混乱させる表記だと思います。初見だととっさに判断できなそうです。読み解きに時間がかかりそうですね。

この道路は居住者以外通り抜けできません

付け加えたいのは

7:40-8:40と14:30-15:30は居住者でも許可証を持っていないと通行できません

ですよね。上の文章だけだと居住者なら常に通り抜けられるかのような書き方にも見えます。しかし、歩行者専用道路の概念は別です。上記の時間帯の間は許可証を持たないとそのエリアの住人でも進入できません。

詳しく説明してあるページ↓

マイタウン規制とは?

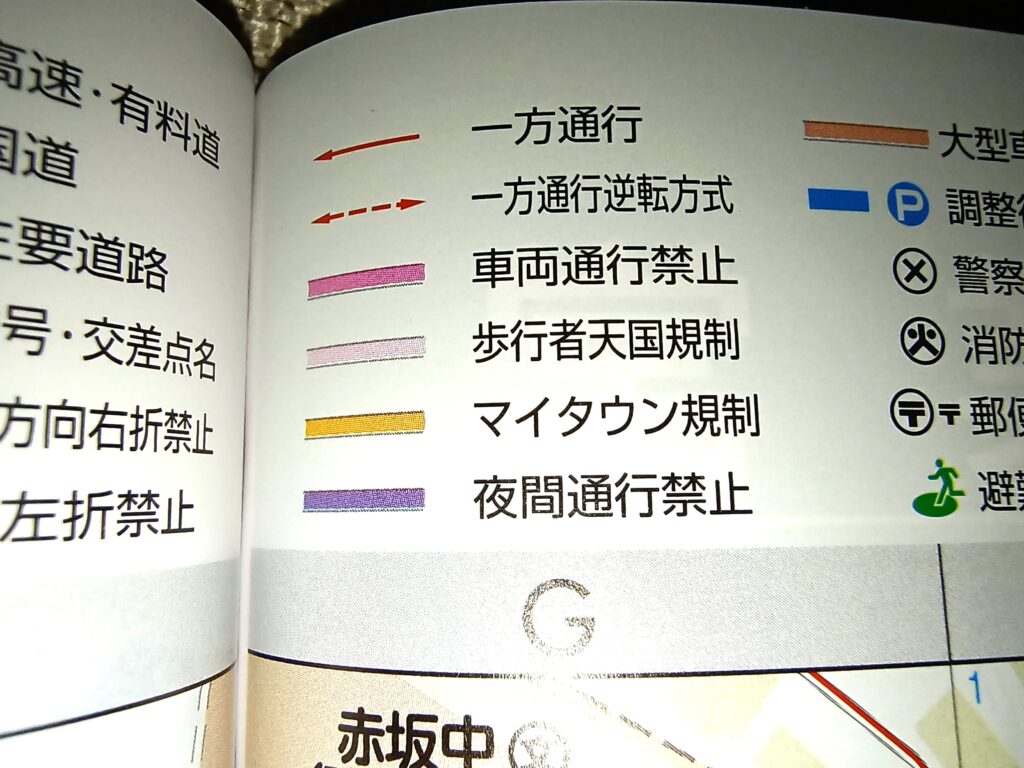

タクシーの乗務社員なら必ず持っているタクシーセンターの地図(以下タクセン地図)を見ると、マイタウン規制という文字に気が付きます。

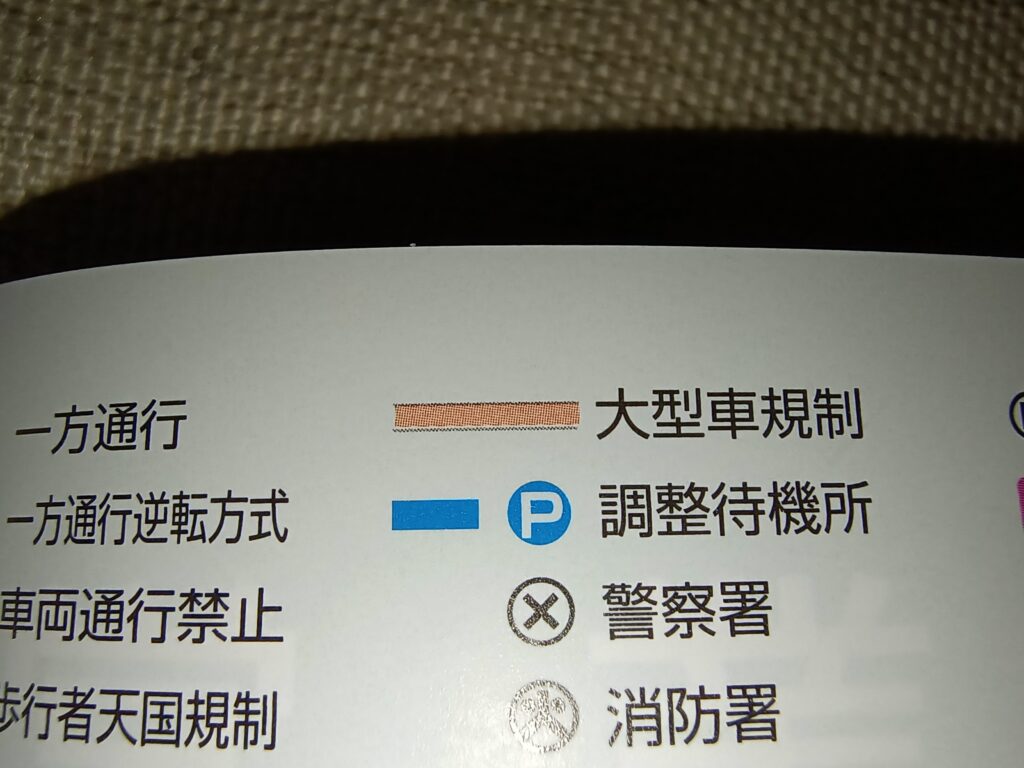

先ほど私がスキャンしたタクセンの地図をもう一度見ていただくと、真ん中の辺りのエリアの道路の色が黄土色なのに気が付くと思います。この黄土色の道路になっているエリアはマイタウン規制エリア(もしくは大型車規制。色が似ていて現状では確認が難しい)だとタクセン地図には書かれています。

※ちょうど本の間なのでスキャンしづらくてケータイで撮影しましたが、写真の品質が悪くてごめんなさい。それでも色がうまく表現できません。

タクセン地図ではマイタウン規制は道路が黄土色のエリアだとの事

タクセンの地図によると大型車規制のエリアの道路はこの色で塗られる

マイタウン規制という言葉をgoogleで検索してもこれがなかなか明確な根拠が見当たらない。唯一形として残っているのは“平成25年第四回都議会定例会 西沢けいた議員の文書質問趣意書”への回答となる“平成25年第四回都議会定例会 西沢けいた議員の文書質問に対する答弁書”という文章くらいです。

質問事項

一 「居住者用車両を除く」道路標識について

政治活動用車両について、道路禁止標識の補助標識「居住者用車両を除く」の「居住者用車両」に含まれるのか見解を伺う。回答

都内における通行禁止規制「居住者用車両を除く」は、昭和52年度を初年度として3か年で計画された「東京マイタウン化総合交通対策」に基づき、生活道路から通過交通を排除し、歩行者などの安全を図る目的で実施されているものです。

「居住者用車両」とは、規制区間内又は規制区域内に所在する住居、会社その他人が社会生活を営む場所又は車庫、倉庫その他人が管理する場所に出入りするために使用する車両が該当するとしています。具体的には、居住者が乗車している車両、居住者宅への訪問車両、その他、規制区間内又は規制区域内を所用のため出入りする宅配便、行商車両などが該当するものと解しています。

質問の「政治活動用車両」については、それが規制区間内又は規制区域内において政治活動に関する街頭宣伝を行うために出入りする場合には、規制区間内又は規制区域内を所用のため出入りするものであることから、「居住者用車両」に該当するものと解しています。引用元:平成25年第四回都議会定例会 西沢けいた議員の文書質問に対する答弁書

昭和52年度を初年度として3か年で計画された「東京マイタウン化総合交通対策」とあるので、言葉は違うけれども施策としては共通しているように見えます。だとするとかなり古い頃からの取り組みなんですね。同時に、居住者用車両についての定義が文章として残されています。

もう一つ、関連すると思われる文章がありました

〔事例1〕 東京都総合交通規制

都民の安全で快適な生活環境を確保することを目的として、通過交通を住宅区域から排除するためのいわゆるTU規制(規制の形がTの字やUの字となる袋小路作戦)、繁華街地域を中心として家族連れで楽しめる街とするため、一定地域から車を締め出す規制(ファミリータウン規制)、自動車走行による交通騒音、振動及び有害排出ガスを規制するための都内幹線道路の最高速度の40キロメートル指定等を有機的に組み合わせて実施した。また、都下中小都市における総合交通規制の皮切りとして、昭島市全域(17.2平方キロメートル)を対象に、大型トラックの通行制限、住宅団地等における車の締め出し規制、夜間における騒音防止のための貨物自動車の通行禁止、夜間における幹線道路の通行区分の指定、小学校、幼稚園を中心とするスクール・ゾーンの指定等の交通規制を実施した(警視庁)第6章 交通安全と警察活動 – 昭和50年 警察白書

昭和50年の警察白書というものには東京都総合交通規制について書かれており、マイタウンという言葉はないにしろ施策としての意図は非常に似通った内容に見えます。「生活道路から通過交通を排除」という言葉で目的が明確に記載されており、騒音、排気ガス、振動を伴って生活道路を安易に利用する通過車両から住民の命や住宅地の環境を守るための取り組みがされ始めた時代だったようですね。

おそらくその時の取り組みの流れを汲んでいるものなのでしょう。タクセン地図を見ると、このマイタウン規制と居住者車両を除く車両通行禁止の標識がセットになっているのが分かります。新しい時代に引っ越してきた人たちはこのような取り組みがなされていることを意識せずに住み始めているのではないでしょうか。

東玉川エリアのマイタウン規制

周りの住人は抜けたくなるエリアだが行為は違反となる

マイタウン規制はこのほかにも東玉川交差点近辺の一角もあります。このあたりの住民は東玉川を通過せず、このマイタウンのエリアの一部の道路をショートカットで通って環八を挟んで田園調布駅付近と行き来をしようとします。もちろん道路の入り口には車両通行止め~居住者用車両を除くの表示があります。通過は違反行為です。

反対に、目黒区は広範囲でマイタウン規制の色になっているのにすべてにこの通行止めの標識があるかというとそういうわけでもありません。目黒区は時間帯での歩行者専用道路の規制が非常に多いエリアでタクシー初心者には難易度高めですが、居住者用の車両通行止めは少ない。あくまで私の印象ですが居住者用の車両通行止めは目黒本町近辺が多いです。

まとめ

この、居住者のみが通れるエリアについては、昭和50年ころから行われてきたマイタウン規制というものが絡んでおり、そのようなエリアは幹線道路への近道に使われることが地域にとっては危険となるために公的に規制をかけた、こういう流れかと思います。昔の人に聞いてみないとわからない事なのでけこちはそう予測(現段階ではあくまでも予測)しました。このテーマについては自治体や警察などに聞いてもう少し正確と思われる部分まで調べてこのページをブラッシュアップしていくつもりです。

とにかく、私たち職業ドライバーは瞬時に判断しなければいけないことがたくさんありますが、事前に知っておけば行動を正しく制御できますのでできる限り皆さんに情報共有したいと思います。