タクシーのお仕事の一つとして“迎車”というものがあります。お客様が単純に手を挙げるのではなく、配車センターに配車依頼の電話を受け、迎車料金を頂いた上でお客様がいるお宅やオフィスの等のご指定の位置へお迎えに行く営業方法です。

朝によくあるケースなのですが、ご指定のお迎えの場所がスクールゾーンなどによる時間帯指定の歩行者専用道路のど真ん中にある場合があります。またはお客様をお乗せしている際にお客様の指示で時間帯指定の通行禁止区間に進行を指示されるケースもあります。

タクシーというのはお客様あっての商売ですのでタクシーなら特別に許されるはず、それに今まさに待たせているお客様の依頼、或いは今自分の後ろに乗っているお金を出してくれる立場であるお急ぎのお客様のためであれば標識があっても入っていくべきだと思いますか?

それとも法令で決められている事項を守るべきだと思いますか?

「ほかの車も入ってってるじゃん、入ってよ。ここの住人だし。」

などと後部座席から投げかけられるセリフ。確かにその場で見ていると車はガンガン入っていきます。あなたがタクシードライバーならそんな時どうすればいいと思いますか?

実は答えは一つ。

法令で決められた通行禁止エリアならば、通行許可証を持っていないタクシーという存在は空車・迎車・回送全て進入不可能です。

今回は時間帯指定の歩行者専用道路の車両通行禁止区間について、タクシーを呼ぶ方、一般ドライバーの方も一緒に考えてみましょう。

道路標識と道路交通法による定義

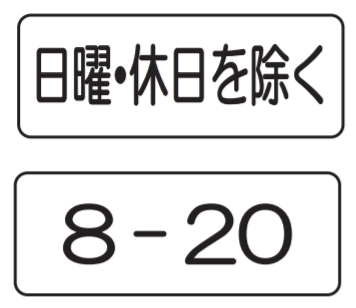

以下の道路標識が通行禁止エリアの入り口にたてられています。

時間帯の補助標識とともに近くに幼稚園小中学校のあるエリアでは右左折する際に必ず確認したうえで進行します。

勘違いしている方がよくいらっしゃるのですが、

・車止めがあるから通れない

・車止めがないから通れる

ではありません。

標識ベースでそこが入れる場所かどうかを判断しなければいけないのです。

歩行者専用道路標識 出典:国土交通省

各種補助標識 出典:国土交通省

道路交通法を見てみましょう。

(通行の禁止等)

第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。

5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。

6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。

(罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号 第五項については第百二十一条第一項第一号の二)(歩行者用道路を通行する車両の義務)

第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項)第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者引用元:道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)

施行日:令和四年五月十三日(令和二年法律第四十二号による改正)罰則

通行禁止違反 2点

(酒気帯び点数 0.25未満 14点 0.25以上 25点)引用元:警視庁

上記の文章を見ると許可を受け認可証を携帯すれば禁止区分でも通行できるということが書かれています。

認可を受けるための条件とはどんなものでしょうか?

通行禁止区分を通行するためには許可証が必要

警視庁のホームページでは通行禁止のエリアを通行するための認可証を受け取るための条件と方法が書かれています。当てはまる方は予め申請するとよいでしょう。

申請するだけではなく、道路交通法で定義されているように通行する際には許可証の携帯が必須です。逆に言うと通行証を携帯していない車両はそのエリアの住人だろうが通り過ぎるだけだろうが、違反行為です。

通行許可とは

通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。

次のような場合には、許可証が交付されます。

- 車庫など車両を保管するための場所に出入りするため

- 歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため

- 荷物の集配をするため

- 電気、ガス等の修復工事をするため

- 道路の維持管理をするため

- 冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため

申請先

通行したい道路を管轄する警察署(交通規制係)に申請をしてください。

(通行したい道路が複数の警察署に及ぶ場合は、いずれかの警察署に申請をしてください。)

高速道路の場合は、高速道路交通警察隊(交通規制係)となります。引用元:警視庁

時間帯通行禁止が設けられている意味を考える

この規制は、地域の方が子供を守りたい、住人を守りたいという事で制定されていることが殆どです。或いは実際に死亡事故があったエリアの可能性もあります。

よく迎車で入れないと伝えて出てきたていただいた際に不機嫌そうに「なんで入ってこないの?」なんておっしゃるお客様がいますが、それはタクシードライバーにではなく地域の方に言うことです。お客様は最寄りの警察、自治体、身近なところだったら町内会の誰かに問い合わせてみましょう。嫌なら許可証を取るか、取れないのなら引っ越すかしかありません。

私たち乗務社員はそれらの地域の人間ではないですが、国に認可を受けた事業者、或いは認可事業者に従事しているドライバーが公道で商売を「させていただいている」立場。ゆえに常に歩行者を守る意識を持ち、法令を遵守するのが責務なのです。どんな商売であっても、お客様へのサービスというものは法令遵守の上に成り立つものです。

「いつもタクシーに入ってもらってるんだけど?」ともいわれる時もありますが、許可証の持参なく禁止の時間帯に通行したのが確実ならば、すべてのタクシードライバーが間違いだと伝えます。プロの乗務社員であればタクシードライバーの違反につながりかねない、迷惑になるようなお客様に対する悪い習慣づけにつながる営業の仕方はやめましょう。

なぜ守れないタクシーがいるのか。

考えられることといえば

- お客様ともめるのがめんどくさい

- 時間がもったいないのでさっさとやってしまったほうが早い

- 距離が出そうな行先(売り上げ重視の行動)のお客様なのでどうしてもやりたい

- 単純に標識を読み解く力が弱かったり、コンプライアンスや安全に関する意識がない

歩行者専用道路の違反通行で人身事故を起こしたケースで有名な風見慎吾さんのお子さんが中町四丁目近辺で亡くなられた事故も知っておくといいと思います。この話題は検索するとたくさん出て来ますので是非見てみて下さい。

見つからなければいいだろうと思っている方は結構多いのではないかと思いますが、違反行為×人身事故という方程式が成り立つと、罪の度合いが爆上がりします。内容が悪質な場合は危険運転致死傷罪に問われる可能性も出てきます。定義されている自動車運転死傷行為処罰法は正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」というものです。

(危険運転致死傷)

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

引用元:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(平成二十五年法律第八十六号)

自分がそのような加害者にならないよう、地域の住民を守る意識をもってプロらしい仕事をして行けるドライバーがたくさん増えるといいですね。

乗務社員が時間帯の進入禁止違反をしてもタクシー会社としては痛くもかゆくもない

法人タクシー事業者にはタクシー評価制度というものがあります。

法人タクシー事業者の安全・サービス等に関する評価制度 (タクシー評価制度)

上記の評価制度に関連してくる事項としてタクシー会社が乗務社員に違反されて困るのは、会社の評価が下がる「スピード違反」と「駐車違反」で、これは非常にうるさく言われます。それ以外は会社には関係なく、乗務社員自身のペナルティーなのでうるさく言いません。

乗務社員がペナルティーを受け、最終的に免停で使えなくなってもまた新しい人をどんどん入れればいいわけで、新人は道路法規を甘く認知しいているのでまた違反をしても更に新人を入れれば会社にとっては別にたいして損失にもなりません。(人材育成に関してはそれなりのお金がかかっているでしょうけれど、そこを抜きにしてのお話)そして、タクシー乗りたてで法令をよくわかっていない、稼ぐ事だけに気を取られている新人乗務社員を住民の一部の方たちは消費し続けることができるので、「いつも通ってるよ」という言葉も出るのでしょう。

お客様が「いいから入って行けよ」と言ったとしても、いざ警察に捕まって「入れと言われたから入りました」と言ったところで、免許の点数を取られるのは乗務社員であり、お客様も痛くもかゆくもありません。「捕まっちゃったね、ごめんね」とは言うかもしれませんけれど。(けこちが昔捕まったとき言われた言葉)

実際に乗っているけこちから言わせれば、目黒世田谷がタクシー足りないと言っているのはベテラン乗務社員はその時間帯に近寄らないからというのも恐らくあるのではないかと思います。ライドシェアでタクシー足りていないから行けと言われているエリアはまさにそのエリアで、新人と同じくライドシェアの運転手はそのような事情は分かりませんから。これはあくまで事実に基づいたけこちの分析ですが、非常にシンプルなお話です。

目先の売り上げを稼ぎたいだけの法人タクシー乗務社員ならここまで細かい話は関係ない話かもしれませんが、長く働きたい、個人タクシーになりたい人は、そういう一連の流れから自分自身で身を守らなければいけないのです。

規制時間でも許可証があれば規制時間エリア内に進行可能となる方法はある

別のページで障害をお持ちの方に特化したタクシーの乗車の仕方を情報をまとめているページもありますので参考になさってください。

規制時間エリアにお住いのお客様の対処方法

警視庁のホームページにはこのように書かれています。

通行禁止道路通行許可は、原則として車両を特定して許可証を交付していますが、歩行困難者がタクシー等を利用する場合には、事前に車両を特定することはできませんので、歩行困難者に対して許可証を交付することになります。

通行許可を受けた歩行困難者を送迎する場合は、通行禁止道路を通行することができますので、タクシー等を利用する際には、「通行許可を受けている旨」、「申請者の氏名」、「許可証番号」をタクシー会社等に説明してください。引用元:警視庁

配車依頼する場合、許可証がない場合はタクシーは入ってはいけない存在ですが、警視庁のホームページに記載があるように許可証をお持ちであれば以下の方法で配車センターに依頼が可能です。特に体を動かすことが非常に困難な場合は下記の1番のやり方は有効でしょう。

※万が一タクシー会社がその話を理解できなかった場合は、一連の話を理解できる他の安全なタクシー事業者に配車を依頼しましょう。

- 許可証の「申請者の氏名」「許可証番号」を配車センターに伝える(タクシー乗務社員が規制エリア内で警察に停められた際に回答できるようにする為)ことで規制エリア内でも進行可能。申請者が乗車後は許可証を携帯するとともに、許可標証を外部から見やすい位置に掲示するように運転者に依頼する。

※通行禁止道路通行許可証は、通行する際に携帯する義務があります。 - 付き添いの方などが許可証を持参して通行禁止エリア外の一番近そうなところまで出てタクシーを待ち、許可証持参の状態でタクシーに乗り込んだ状態で自宅前まで行く。

- 許可証を持っていない場合は禁止エリアの一番近い入口などでタクシーを待つか、進入禁止時間帯を避けて配車していただく。

乗務社員の対処の仕方

迎車の場合

配車依頼内容を確認し、許可証もなく入れない時には対処方法を協議の上お客様に連絡をしてもらう事。タクシー乗務社員は配車センターの担当者が法令を理解していないような受け答えをしたときには課の上司などに相談してみましょう。

実車中の場合

危ないと思われるエリアでご乗車いただいたらすぐさま「今の時間は歩行者専用エリアがある場合進入できませんのでご了承ください」と先に伝えておくといいです。

あまり事情を気にされないお客様に指示された場合は丁重に説明をし、「大変申し訳ないのですが通行はできません」とはっきり伝えましょう。一般的な常識をお持ちのお客様であれば説明すれば普通にわかっていただけます。

更に危ない午後の下校時間に合わせた規制

時間帯が中途半端なエリアには要注意です。朝の時間なら7:30~8:45などと大体決まってますが、13:00~16:00などの様に午後の下校時間に合わせた規制です。

私は初期の頃やらかした二回の時間帯の違反のうち一度はこれでした。

↓実際の現場がこのエリア。ここは7:30~9:00、午後は12:00~16:00という規制時間。柏木小学校、柏木子ども園 乳児園舎などの小さな子供の施設が複数中にあるわけです。この画像の個所、大久保通りから入ってしまったタクシー初心者だったけこちをY字のところで白バイが丁寧にお出迎えしてくれましたよ。

(その時の心理的背景 → 空車だった、頭痛だったのもあって早く靖国通りに戻りたかった)

↓その時のルートはこちら

靖国通りからこの通りへの右左折は常時できます。しかし右左折した後の最初の十字路、これを左に行ってくれという人も結構いるのですが、上記と同じ規制時間なので注意です。タバコ屋さんのところは規制時間中は左折不可。地図とその下の画像で確認してみてください。

画像のように車止めがあると「ここは入れないですね」と言いやすいと思いますが、ない場合は口頭で説得するしかありません。

とにかく道を曲がる際に、道路入り口にある標識をよく見ること、これにつきます。特に大きな道から小さい道へ入るときによーく見る事。

さもないとパトカー又は白バイと警察官が中であなたを待っています。

時間帯規制されているエリアを通そうとするお客様が多いルートの具体例(主に城南エリア)

けこちの営業エリアが主に城南エリアなのでその中での具体例をいくつか皆さんに共有します。画像はタクセン地図(2014年)よりスキャン。

※20230610現在の情報です。交通規制はいつ変更になるかわかりませんので、あくまでも進行時は自分の目で標識を確認しましょう。

目黒区鷹番小学校のスクールゾーンによる時間帯規制

鷹番小学校の規制時間ではこの三角地帯に一切入れない

規制時間 7:30~9:00

太い青線の外周ラインは安全ルート。そこから薄赤のエリアに入れないという意味です。あえて場所を特定はしませんが、この画像の真ん中に黄色い線を引きました。このライン上に住んでいる方が、配車アプリのメッセージで

「荷物が多いので中まで入ってください」

と言ってきます。こちらはそのエリアは車が入れないエリアなのでということを説明し、鷹番通りの一番近そうなところに停めて連絡をいれ、鷹番通り沿いも車もあまり停められない位置だったが荷物があるという事なのでせめて手伝おうと車を止めて走って迎えに行くと、不機嫌そうに

「この道は入れるんですけど!?(怒)」

とおっしゃいました。一般常識をお持ちでない見ず知らずの人から正しく行動しているこちらがキレられる現実。現代におけるタクシーってこういうところが理不尽な職業です。ひと昔前のタクシーだったら逆に運転手に怒られてます。

これは車止めが無ければ入れると思い込んでいる典型的な例です。当たり前ですが、標識ベースで判断しなければいけませんので、“田向公園北~目黒郵便局~鷹番通りと26号線の交差点~田向公園北”の三角地帯の内側は7:30~9:00の間どこからも入れません。(この件につきましては碑文谷警察に電話で確認済み)もし仕事でしょっちゅう車を使いたいのであればこのエリアは住まない方がいいでしょう。同条件で入っていくタクシーがいるとすれば、「サービスは安全の上に成り立つもの」という意識がゼロの危ない乗務社員或いは事業者と言えます。

目黒区に住んでいらっしゃる方は自分の住んでいるエリアに関する時間帯の交通規制とその意味を理解していらっしゃる一般常識をお持ちの方がほとんどなのですが、このようなことをおっしゃるという事は昔から住んでいない方の可能性も高いでしょう。そんな時は、

「地域の方や警察に聞いてください」

と伝えます。このラインに住んでいる方からは複数回こういうことがあります。

このエリアでは様々な場所で実際に取り締まりをしているのを何度も見かけているのですが、たまたま目黒通りの反対側で遠くにその様子が見えたので写真を撮りました。(拡大しているので画質悪)

祐天寺裏に抜ける鉄板ショートカットの途中で警察が取り締まりをしています。規制時間は過去に警察を何度もここで見かけています。ただし、この場所だけで取り締まりをしているわけではないのでとにかく規制時間には中に入らないようにする必要があります。

取り締まりの様子

↓場所はこちら。上の写真を「目黒通りで撮影した位置から警察のいたところまで」という意味でナビ機能を使って線を引いています。

第二京浜の上り渋滞を避けるために使われる中延~26号線までの抜け道

よく通らされるローソン100の横からまっすぐ伸びた鉄板ショートカット

規制時間 7:30~8:30

第二京浜というのは上りが混みますよね。西大井から伸びている立合道路の途中から26号線に抜ける道をその辺の地元の人たちは比較的当たり前のように通そうとするのですが、ここは心理的に通って大丈夫だと思わせる要素があるのだとけこちは分析します。

ちょっと小さめだけど画像に歩行者専用道路の標識を二つ配置しています。上の画像で言うと、画像下部にある「二葉四」の文字の横にある標識と、「松の湯」の文字の横にある標識の二つです。

立合道路のローソン100で右折する時は歩行者専用道路ではないので実は入れます。しかしその次の信号である「二葉四の文字の右横の交差点」には青い車止めがないけれども時間帯による歩行者専用道路の標識がありますのでここから先は侵入してはいけない場所。(入ってしまうと右しか行けないので余計な距離を走ることに)それに対し、「松の湯のある交差点入口」には青い車止めが出されています。その2つの要素が、青い車止めのある「松の湯」のある交差点手前までは入れるのだろうと一定数の人に思わせているように思えます。

何度も言いますが、車止めではなく、標識で判断しなければいけません。車止めは各自治体の方たちが任意で置いているだけです。車止めを置いていないところは入っていい場所ではなく、自治体が対応していないから置いていないだけであり、判断はあくまでも標識でしなければいけません。

よく見ると上神明小学校と大原小学校という二つの学校があるのがわかります。各学校のPTAがよく子供たちのための時間帯規制道路の話し合いをしたりするので、この校区の違いが車止めの有無にかかわっている可能性もあります。

いずれにしても子供たちを守りたいというこの地域のお話です。

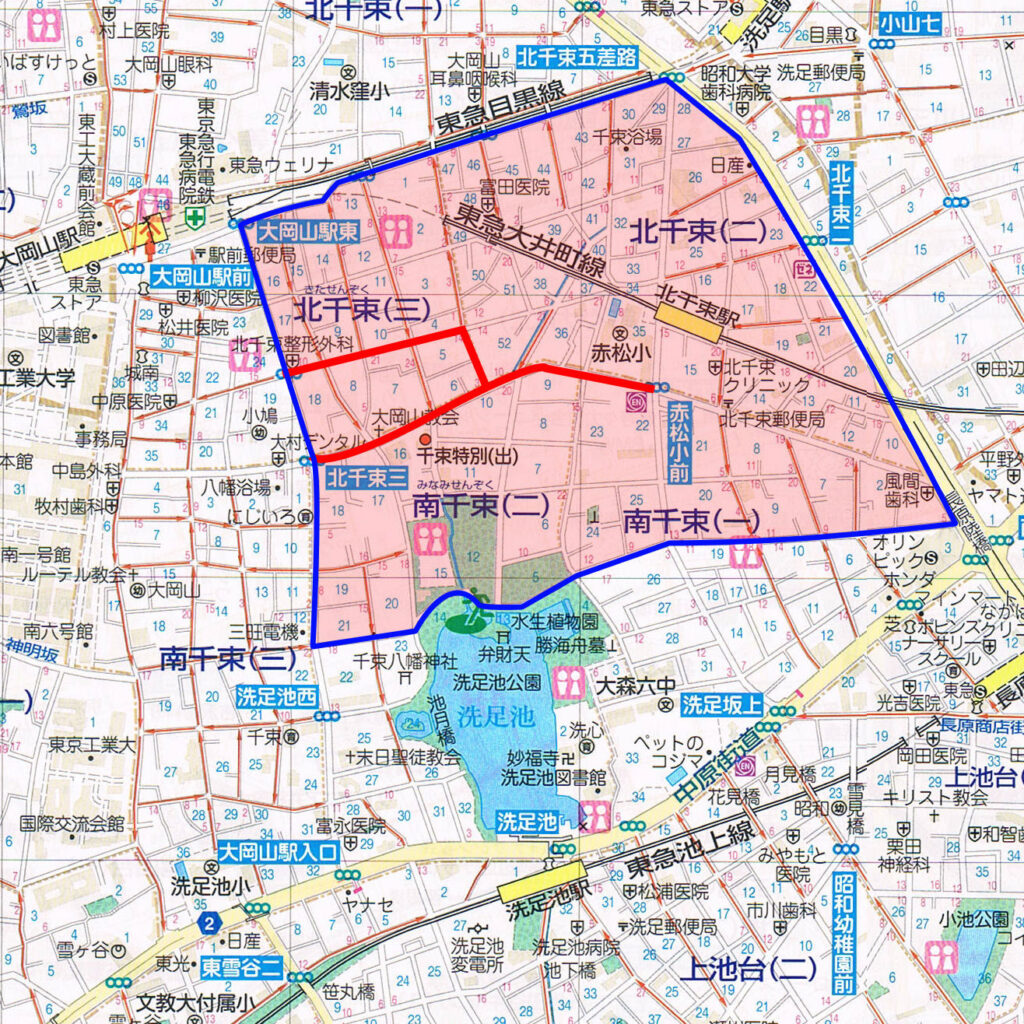

中原街道の渋滞を避けるために使われるショートカットルートの一部、大岡山駅周辺~赤松小学校周辺にかかる時間帯規制エリア

大岡山周辺、特に赤松小学校の時間帯規制の要注意エリア

規制時間 7:45~8:45

この辺りはちょっと時間帯規制エリアが複雑で、これ以外にも規制があるのですが細かく表示すると見づらくなってしまうので、簡易的ですが目安として特に気を付ける必要のあるエリアを薄い赤で塗りました。このエリアを囲む青線でなぞられた道路は基本安全ルートです。(ただし洗足池側の一部ルート除くので注意)青線の外周道路から薄赤エリアの中に入る場合は特に気を付けるという感覚を持った方がいいと思ってください。

薄赤のエリアの中でも、混んでいる中原街道を避けて洗足坂上交差点に効率よく出られるのでよく通らされる鉄板のショートカット道の一部、特に赤い線で描いている部分が規制エリアであり、何を隠そうタクシー初心者の頃けこちが捕まった実績のある道です。けこちの体感では時間帯で規制されていることをわかっている方とわかっていない方、7:3くらいのイメージでしょうか。わかっていない方には説明する必要が出てきます。

特に注意なのが、この薄赤のエリアの中でも北千束五差路~赤松小前~洗足坂上のルートに関して、一時時間帯関係なく通れる時期もあったと思うのですが、(これはけこちの勘違いかもしれない)

↓2024/07現在、このストリートビューの標識の写真は規制時間外に撮られている為か「30」の表記になっているが、よくよく見ると時間で可変式になっており、上記規制時間には歩行者専用道路の標識に変わる。ずっと出しておいてくれないと知らないでみんな引っ掛かっちゃいますよ?わざとですか?

詳細を確認しようとこのエリアの担当である田園調布警察さんに電話をかけて聞いたところ、

「電話では斜めの道とか言われてもはっきり答えられません。実際に以前言った言わないの問題があったのでお答えできません。こちらに直接来ていただけたら説明できます。」

とのこと。

けこち

けこちとにかく、赤松小学校のそばにあるガード近辺は、写真にもある通り道路に黄色の文字で書いてある時間帯には通り抜けできませんのでここは近寄らないことです。規制時間帯は大岡山駅東交差点から中原街道に出るか、環七に出るか、この2択だと思ってください。

中原街道に近い洗足池側は薄赤で塗られていませんが、そこから入っても上の規制エリアには当然行けませんので折り返すつもりで入っていくことは可能です。

ちなみに、「大岡山駅東」の交差点の左側(駅ロータリー側)にある信号のない横断歩道は歩行者妨害を見ている警官が時々立っていますのでこちらも要注意。

時間帯による歩行者専用道路への侵入を少しでも防ぐための対策

何らかの規制がある道路だよということをお知らせしてくれる機能が付いたナビを使うということは、事前に把握しておくことで対策を練られるので効果的です。おすすめなのはドライブサポーター by NAVITIME (カーナビ)です。

以下のページで詳しく取り上げているので見てみて下さい。

まとめ

この時間帯の違反、先ほども書きましたが私は迎車をやりはじめて間もなくのころ二回ほど違反をしました。当時は必死でお客様をお乗せして営収を上げないといけない、という気持ちばかりが先走りしたのと、標識を読み解く力が全然甘かった、そしてタクシーは何となく許されるのかな、お客様優先だろうしこれで住人が入れないなんてことはないよな、などと自分に都合よく判断していたと思います。(情けない!!)

これを機に私は時間帯規制エリアの鬼になりました。自分がよくいくエリアの時間帯規制は規制時間がだいたい頭に入っています。また、お客様があまりに無理やり行かせようとする場合は運行を中止させていただきますと強めにお伝えする覚悟で。言い争いになりそうなこともありますが法令順守が義務であるプロドライバーとしては譲れる内容の問題ではありません。無理やり法令を侵させるようなお客様だった場合は運送約款にもかかわる内容のお話になります。

お客様(それこそ赤松小の裏に住んでいる予約客)から

「プロなら行きなさいよ(時間帯通行規制中のエリアに)」

と言われたこともあります。

しかし捕まって警察に言われることは

「運転手さんプロだったら入っちゃダメでしょ」なのです。

当たり前ですが警察の方の言う事が正しいのです。

もう少し一般の方の交通事情に関する知識が常識的で正しい認識になっていくことを強く願います。